ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচারক পান্নালাল বসুকে বেবাক ভুলে গিয়েছে বাঙালি।

কেউ কেউ তির্যক মন্তব্য করতেই পারেন, ইতিহাস ভুলে যাওয়াটাই তো বাঙালির দস্তুর। ফলে এ আর এমনকি ব্যতিক্রমী ঘটনা? বরং ইতিহাস মনে করিয়ে দেওয়াটাই আজকের বাঙালির পক্ষে যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ বাঙালির অতীতের গৌরব গাথার স্মরণিকা আজকের বঙ্গ জীবনের জীর্ণ, উষর ক্যানভাসের বিবর্ণ ছবিটা যেন আরও প্রকট করে তোলে।

ফলে যে বিচারকের রায় শুধু বাংলা বা ভারতীয় উপমহাদেশ নয়, সারা পৃথিবীতে বহুল চর্চিত, সেই মানুষটির কলকাতার ‘সাকিন’ আজ মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছে। জাস্টিস পান্নালাল বসুর বাড়িটি ছিল উত্তর কলকাতার যোগীপাড়া মেইন রোড ও রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে বড় রাস্তার ওপরই। বেশ প্রমাণ মাপের বাড়ি। যোগীপাড়ার অংশটির ঠিকানা ১৩/১এ যোগীপাড়া মেইন রোড।

বাড়ির সামনের দিকের যে অংশটি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের ওপর সেটি দেখে পুরনো ইমারতের গঠন বা কাঠামোর হদিস মেলা ভার। বর্তমান মালিক সেই অংশটি একশো শতাংশ বললে কম বলা হয়, ‘ভয়ংকর’ভাবে বদলে দিয়েছেন। এখনও পুরোদমে চলেছে সেই রদবদলের কাজ। ওই অংশে পুরনো আমলের বনেদি বাড়ির স্থাপত্যগত মান-মর্যাদার নিদারুণ বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।

তবে যোগীপাড়ার দিকের অংশটি অবিকৃতই রয়েছে। এখনও ওই অংশের যাঁরা মালিক তাঁরা কোনো রদবদলের মধ্যে যাননি। অন্তত ওই অংশটি দেখে বাড়ির পুরোনো আদলটি কতটা আভিজাত্য পূর্ণ ছিল তা খানিকটা আঁচ করা যায়। যথারীতি বাড়ির সামনে পুরসভা বা সরকারি উদ্যোগে কোনও প্লাক বা ফলক বসিয়ে এই ইমারতের ঐতিহ্যের বা ইতিবৃত্তের সূত্রের হদিশ দেওয়ার ন্যূনতম উদ্যোগও নেওয়া হয়নি।

ফলে এই বাড়ি ঘিরে পাড়া বা মহল্লার বাসিন্দাদের মন থেকেও ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার প্রবাদপ্রতিম বিচারকের বসত বাড়ির স্মৃতি প্রায় মুছে যেতে বসেছে। এক কথায় উত্তর কলকাতার পুরনো চত্বরটিতে এই মুহুর্তে ‘জাস্টিস পান্নালাল বসু’র বাড়ির সন্ধান করলে হদিস দেওয়ার মানুষ মেলা ভার। পুরনো প্রজন্মের কতিপয় প্রবীণ মানুষ আর নবীনদের মধ্যে যাঁরা নেহাতই ইতিহাস-সচেতন তারাই বাড়িটির কথা। সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে যাদের বলাই চলে ‘মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি’।

এরকমই একজন মানুষের সন্ধান মিলল পান্নালাল বাবুর বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে নিউ কলোনির মোড়ে। গলির মুখে একটি ইলেকট্রিকের দোকানে প্রতিদিনের মতোই সান্ধ্যকালীন আড্ডায় সন্ধান মিলল অনাদি রক্ষিতের। বয়সের নিরিখে আশির কোঠায় মানুষটি একসময় একটি বিদেশি প্রকাশনা সংস্থায় চাকরি করতেন। তাঁর কথায়, ‘আমি তখন নেহাতই বালক। কিন্তু একটা স্মৃতি চোখের সামনে যেন এখনও জ্বলজ্বল করে। পাড়ায় একদিন খুব হই চই। বড়রা সব বলাবলি করছে যে আমাদের পাড়ায় নাকি চিফ মিনিস্টার (ড. বিধান রায়) আসছেন। বাচ্চা বয়েসে তখন কি আর এসব তেমন বুঝতাম। তবে একটু বুঝেছিলাম যে বড় সড় কিছু একটা হতে চলেছে।’

অনাদিবাবু পান্নালাল বসুর বাড়ির দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললেন, ‘ ওই বাড়ির আশপাশে সেদিন অনেক মানুষের ভিড়। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম বাড়ির সামনে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি এসে দাঁড়াল। সেই গাড়ির সামনে মোটরবাইকে করে পুলিশ সার্জেন্ট। গাড়ি থেকে নেমে বিধান রায় জজ সাহেবের বাড়িতে ঢুকলেন। সবাই বলাবলি করছিল, পান্নাবাবু খুবই অসুস্থ। তাঁকে দেখতেই ডাক্তার রায় এসেছেন।’

‘সেনসশানাল’ ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচারককে দেখতে স্বনামধন্য চিকিৎসক বিধান রায় আসতেই পারেন। গত শতকে পরাধীন ভারতে তিন ও চারের দশকে যে মামলা ঘিরে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধেও বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায় মানুষের রোষ ধূমায়িত হয়েছিল (কারণ ঔপনিবেশিক শক্তি সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালের মেজকুমার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ ছিল)। সেই মামলার অসুস্থ বিচারকের বাড়িতে ডাক্তার রায়ের আসাটা স্বাভাবিক। তবে এই আখ্যানের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের আরও একটি সূত্র। তা হল, পান্নালাল বসু ১৯৫২ সালে বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন। ফলে সন-তারিখের নিরিখে অনাদিবাবুর বাল্যস্মৃতির ছবিটা গত শতকের পাঁচ এর দশকের মাঝামাঝির।

এই মহল্লার আর এক পুরোনো বাসিন্দা পার্থ দে। একটি কারখানায় চাকরি করতেন। অবসর জীবনে ছোটখাট একটি ব্যবসা চালান। পেশার বাইরে তাঁর নেশাটা হল পুরোনো কলকাতার ঐতিহ্য ও নানা স্মারকের সন্ধান করা। প্রথম সাক্ষাতেই মানিকতলা, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট থেকে বিডন স্ট্রিট পর্যন্ত আদি কলকাতার এই পুরনো চত্বরের নানা ভবনের একটি দীর্ঘ খতিয়ান তিনি পেশ করলেন। তিনি বলেন, ‘আমি ছাপোষা লোক। বুদ্ধিজীবী বা ইতিহাসবিদ কোনটাই নই। কিন্তু এটা বলতে পারি, আমার মত বহু সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু পুরনো কলকাতার একের পর এক ঐতিহ্য বা স্মারক চিরতরে হারিয়ে যাওয়া বা কার্যত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক। এক্ষেত্রে সমাজের এলিট স্তরের মানুষদের কোনও হেলদোলও নজরে আসে না। সবাই কেমন যেন নির্বিকার হয়ে গিয়েছেন।’

পান্নালালবাবুর বাড়ির সামনের যে অংশটির আদল পুরোপুরি বদলে গিয়েছে, তার অন্দরের আগেকার রূপ কী ছিল, তার একটা হদিশ মিলল তাঁর সঙ্গে কথা বলে। তিনি জানালেন, ‘ বাড়ির দুটি অংশের মধ্যে যেটি সামনের দিকে, সেখানে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে গৃহস্বামীর রুচির পরিচয়টা মিলত। যেমন, দালান ঘিরে ছোটখাট বাগান ছিল। নজর কাড়ত কিছু ঝুলন্ত চেয়ার। কিন্তু বাড়ির মালিকানার বারেবারে হাতবদলের পর পুরনো সব কিছুই প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে।’

জানা যায়, পান্নালাল বসুর মৃত্যুর পর এই বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর দুই পুত্র। তাঁরা পেশায় একজন ছিলেন ডাক্তার, অন্যজন আইনজীবী। দুই ভাইয়ের ছিল দুটি অংশ। পরে দুটি বাড়িই বিক্রি হয়ে যায়। বিশেষ করে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের দিকে বাড়ির সামনের অংশটির মালিকানা একাধিকবার বদল হয়েছে বলেই খবর। সব মিলিয়ে, পান্নালালবাবুর কলকাতায় বসত কোথায় ছিল, তা খুঁজে পেতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার জোগাড় হতে হয়।

অথচ অবিভক্ত ভারতের ইতিহাসের নানা উপাদান ও অনুষঙ্গ লুকিয়ে রয়েছে এই ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার রায়ের পরতে পরতে। বাঙালি জনমানসে ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা নিয়ে যে ন্যারেটিভটি সর্বাধিক জনপ্রিয় বললেও তিলমাত্র অত্যুক্তি হয় না, সেটি হল উত্তম কুমার অভিনীত সন্ন্যাসী রাজা” ছবিটি। পীযূষ বসু (যিনি উত্তম অভিনীত বেশ কিছু ছবির পরিচালক)পরিচালিত ‘সন্ন্যাসী রাজা’ বক্স অফিসে সাড়া জাগানো একটি কাহিনিচিত্র। এই ছবির চিত্রনাট্য অবশ্য মূল ঘটনা থেকে অনেকটাই সরে এসেছিল। তবুও সাদা কালো ছবিতে ঘটনাটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চরিত্রায়ন ও কাহিনির টানটান বিন্যাস সাধারণ দর্শকের মন টেনেছিল। আর অবশ্যই ভোগী, নারী সংসর্গ লোলুপ এক বিলাসী জমিদার থেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে আশ্চর্য রূপান্তরে উত্তমকুমারের অবিস্মরনীয় অভিনয় ছবিটির পরিচালনাগত যাবতীয় দোষ-ত্রুটিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

ওই ছবিতে কিন্তু পান্নালালবাবুর কোনও উল্লেখ ছিল না। যদিও ভাওয়াল সন্ন্যাসী ঘিরে যে ঘটনাপ্রবাহ তা কোনও ঐতিহাসিক বা সমাজ বিজ্ঞানী যে আঙ্গিকেই বিশ্লেষণ করুন না কেন, কার্যত এই আখ্যানের নায়ক কিন্তু পান্নালাল বসুই। কারণ ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক পান্নালাল বসুই তাঁর এজলাসে মামলা চলার সময় আইনি দৃষ্টিতে পুরো ঘটনার ময়না তদন্ত করে রায় দিয়েছিলেন সন্ন্যাসীর দাবিই সঠিক, তিনি রবাহুত অনাহুত নন, সন্ন্যাসীই আদতে ভাওয়াল এস্টেটের রাজা। এখানেই শেষ নয়, কারণ, তাঁর সেই রায় পরবর্তী পর্যায়ে ক্যালকাটা হাইকোর্ট ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ তৎকালীন পরাধীন ভারতে সর্বোচ্চ আদালত ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলেও চ্যালেঞ্জ হয়। কিন্তু উচ্চ ও সর্বোচ্চ আদালত, কোনো স্তরেই পান্নাবাবুর রায় নাকচ হয়নি। এক বঙ্গ সন্তানের সুতীক্ষ্ণ আইনি মেধা জগৎসভায় বন্দিত হয়েছিল।

ঘটনার নির্যাস হল, ঢাকার ভাওয়াল এস্টেটের মেজ কুমার রমেন্দ্র নারায়ন রায় শরীর সারাতে ১৯০৯ সালে সস্ত্রীক দার্জিলিং গিয়েছিলেন। সেখানেই অসুস্থ হয়ে তিনি নাকি মারা গিয়েছিলেন। অকালবিধবা বিভাবতী দেবী জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজাদের প্রাসাদে ফিরে আসেন। কিন্তু মেজকুমারের মৃত্যু ঘিরে এক বিচিত্র জল্পনা থেকেই যায় যে, আদতে তাঁর মৃত্যু হয়ইনি। সেই তথাকথিত মৃত্যুর রাতে গোটা দার্জিলিং জুড়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি আছড়ে পড়েছিল। এমন রটনাও হয়, প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়লেও মেজকুমার জীবিতই ছিলেন। তাঁর সৎকারও হয়নি।

কারণ, স্টেটের যে সব কর্মচারী ও ভৃত্য ‘মৃত দেহ’ নিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিল, ঝড়ের প্রকোপে প্রাণ ভয়ে মৃতদেহ ফেলে তারা নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। খানিক পরে তারা ফিরে এসে হতভম্ব হয়ে যায়। কারণ, দেখা যায় মৃতদেহ গায়েব হয়ে গিয়েছেl

এই প্রসঙ্গে খোদ বিচারপতির একটি মন্তব্য ছিল অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। ‘…আমি কোন খুন বা খুনের চেষ্টার ঘটনার তদন্ত করছি না। আমার বিচার্য বিষয় ভাওয়ালের মেজোকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দার্জিলিং-এ মৃত্যর ঘটনা ঘটেছিল না ঘটেনি, তার অনুসন্ধান’…। ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার রায়ে এই কথা লিখেছিলেন ঢাকার তৎকালীন অ্যাডিশনার ডিস্ট্রিক্ট ও সেশনস জাজ পান্নালাল বসু। আদতে অবশ্য প্রায় ৮০০ পাতার এই রায়ে পান্নালাল সাক্ষ্যপ্রমাণ ও সাবুদের ভিত্তিতে এবং তীক্ষ্ম যুক্তির প্রয়োগে তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মেজোকুমারের তথাকথিত মৃত্যু ঘিরে যে অজস্র অসঙ্গতির হদিশ মিলেছিল, আগাগোড়া তার বিশ্লেষণ করেছিলেন। আইনি দিক থেকে এই মামলার অভিমুখ কোন খুন বা খুনের চেষ্টার ঘটনার তদন্ত না হলেও, রায়ের অন্তিম পর্বে কিন্তু পান্নাবাবু সাফ জানিয়েছিলেন, এই মৃত্যু আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার কার্যকারণজনিত।

আসলে মাত্রাতিরিক্তি স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনের জেরে মধ্য-কুড়ির তাজা যুবক মেজোকুমার যৌন রোগ সিফিলিসে আক্রান্ত হন। শরীরের নানা অংশে দেখা দেয় ঘা। বিংশ শতকের গোড়াতে বাৎসরিক ছয় লক্ষ আয়ের ভাওয়াল জমিদারির অন্যতম উত্তরাধিকারী মেজোকুমারের চিকিৎসায় স্বাভাবিকভাবেই কোনও খামতি ছিল না। যথাসম্ভব চিকিৎসা হয়েছিল। এর পাশাপাশি সে আমলে বাঙালিদের শরীর সারানোর মোক্ষম উপায় হিসাবে কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় হাওয়াবদলের কথাও ওঠে রাজবাড়ির অন্দরে। পান্নালালের রায় অনুযায়ী, এই কথাটি পেড়েছিলেন মেজোরানী বিভাবতীর ভাই সত্যবাবু। বলতে গেলে, ‘শালাবাবুর’ পীড়াপীড়িতেই যে হাওয়া বদলাতে দার্জিলিং-এ যাওয়ার ব্যাপারে রাজিও হয়ে যান মেজোকুমার, সেই ইঙ্গিতও ছিল মামলার রায়ে।

জামাইবাবুকে নিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার ব্যাপারে সত্যবাবুর যে ‘দারুণ’ উৎসাহ ছিল, তার অন্যতম সাবুদ তিনি নিজে দার্জিলিং-এ গিয়ে রীতিমতো খোঁজ খবর নিয়ে শৈলশহরে ‘স্টেপ এসাইড’ নামে একটি মনোরম বাংলো মাস ক’য়েকের জন্য ভাড়া নেওয়ার বন্দোবস্তও করেন। অবশ্যই হাওয়াবদলের মধ্যমণি সত্যবাবু হলেও, এলাহি খরচখরচার জোগান আসে ভাওয়াল রাজ এস্টেটের কোষাগার থেকে। শুধু তো মেজোকুমার নন, রাণী বিভাবতী, সত্যবাবু, পারিবারিক চিকিৎসক আশু গুপ্ত, রমেন্দ্রের নিজস্ব সচিব, পেয়াদা, গোমস্তা, নোকরচাকর, চাকরাণী, দারোয়ান সবাইকে নিয়েই তৈরি হয়, রাজকীয় হাওয়া বদলের ‘টিম ’। শুধু তাল কেটেছিল একটি জায়গাতেই। সাধারণত, ঘোরতর অন্তঃপুরিকা ও পর্দানশীন রাজবধূরা রাজবাড়ির বাইরে দূরে কোথাও পা রাখলেই, অন্দরমহলের কোনও না কোনও আত্মীয়াও তাঁর সফরসঙ্গী হন। সেটা হয়নি। সত্য বাদ সেধেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, স্টেপ এসাইড এলাহি আয়তনের কোনও বাংলো নয়। ফলে, মেজোরাণীর সঙ্গে অন্য কোনও অন্তঃপুরিকা গেলে স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা হতেই পারে!

সত্যবাবু আদতে ছিলেন একটি পরজীবী গোত্রের মানুষ। আইন পড়েছিলেন। কিন্তু রোজগারপাতি করা বা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর দিকে তেমন একটা উৎসাহী ছিলেন না। এটা বোনের শ্বশুরবাড়ির অনেকের কাছে বিসদৃশ ঠেকলেও, সত্যবাবুর কোনও হেলদোল ছিল না। দার্জিলিং এ মেজোকুমারের আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে ‘শালাবাবু’ যে সব বয়ান দিয়েছিলেন, পান্নাবাবুর এজলাসে মামলার শুনানি চলার সময় তাতেও অজস্র অসঙ্গতি নজরে এসেছিল। সত্যি বলতে কী, বিচারকের আসন থেকে এই মামলার প্রতিটি খুঁটিনাটি দিক, যেভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন, তাতে পান্নালাল বসুকে দুঁদে গোয়েন্দার ভূমিকায় দেখা দিয়েছিল বললেও ভুল হয় না।

বস্তুত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলায় মেজোকুমারের অন্তর্ধান ও দীর্ঘ সময় পরে সন্ন্যাসী হিসাবে প্রত্যাবর্তনের ঘটনার খানিকটা আদল দেখা যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত রচনা ‘দুর্গ রহস্য’– এ। লেখক তাতে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রামবিনোদ ও রামকিশোর সিংহ দুই ভাই এর এক কাহিনি বলেছেন। সিংহ পরিবার ছিল এক প্রাচীন জমিদার বংশ। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার পর সেই পরিবার সব খুইয়েছিল।

শরদিন্দুর লেখনীতে, ‘…তাঁহারা (দুই ভাই) দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন, কিন্তু বংশের ঐতিহ্য ভোলেন নাই। দুই ভাই ব্যবসা আরম্ভ করিলেন, এতদিন পরে কমলা আবার তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। … তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেন। … বড় ভাই রামবিনোদ কিন্তু বেশিদন বাঁচিলেন না। যৌবনকালে হঠাৎ রহস্যময়ভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। রামকিশোর একাই ব্যবসা চালাইলেন এবং আরও অর্থ উপার্জন করিলেন… বহু জমিদারি কিনিলেন।…’ বহু বছর পর ঘটল এক গুরুতর ছন্দপতন। লেখকের বর্ণনায়, ‘…একদিন সন্ধ্যার সময় রামকিশোর দেখিলেন… বৃক্ষতলে এক সাধু ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। সাধুর অঙ্গ বিভূতিভূষণ, মাথায় জটা, মুখে কাঁচা – পাকা দাড়ি – গোঁফ। রামকিশোর ও সাধুবাবা অনেকক্ষণ স্থির নেত্রে পরস্পর নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর সাধুবাবার কন্ঠ হইতে খল খল হাস্য নির্গত হইল।…’ এই কাহিনিতে ওই সাধুবাবা খুন হয়েছিলেন। ওই ‘সাধুবাবাই’ আদতে রামবিনোদ। ১৯১১ সালে মুঙ্গেরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। রামবিনোদকেও প্লেগে ধরেছিল। এতেই নাকি তাঁর ‘মৃত্যু’ হয়েছিল। রামকিশোর তাঁর দেহ সৎকার করার কোনও উপায় না দেখে মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন।

লক্ষণীয়, ভাওয়াল মেজো কুমারের মতোই এই রহস্য উপন্যাসে আসলে রামবিনোদ মারা যাননি। মেজোকুমারের মতোই দেহ সৎকারও হয়নি। আর এক্ষেত্রেও তথাকথিত ‘মৃত্যু’র পর গার্হস্থ্য জীবন থেকে সাধক জীবনে প্রবেশে যেন এক অধ্যায়ের সূচনা।

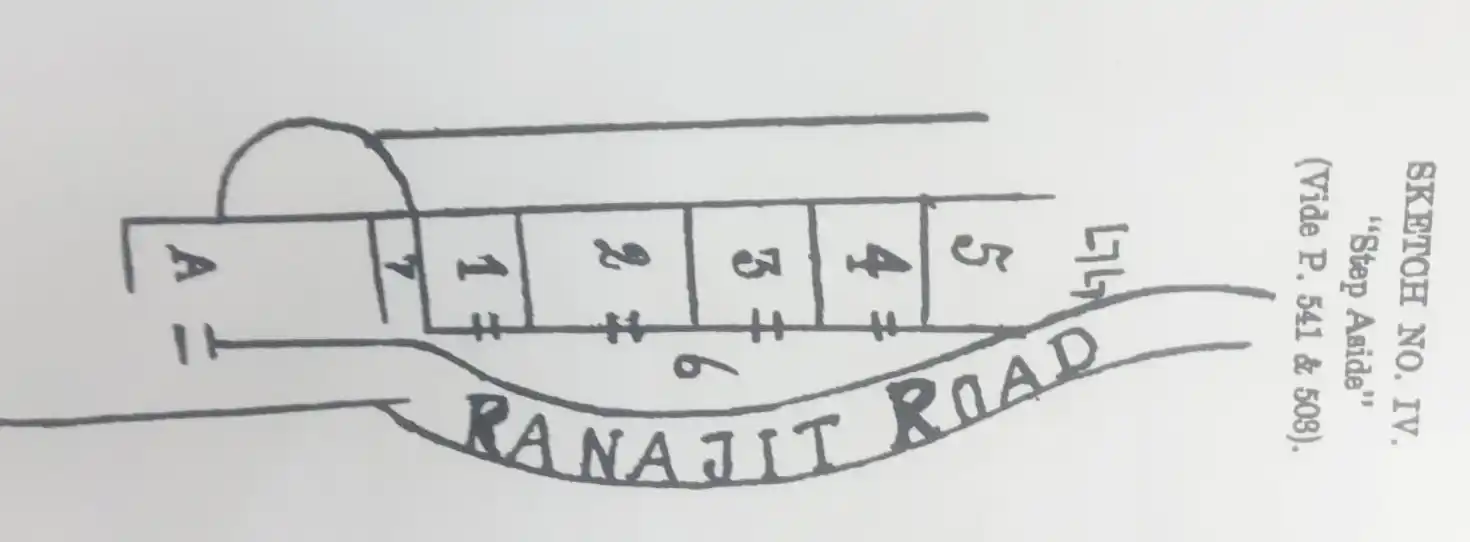

যাই হোক, পান্নালাল বসু তাঁর রায়ে দার্জিলিং এর যে ‘স্টেপ অ্যাসাইড’ বাংলোতে মেজোকুমারের অপমৃত্যু ঘটেছিল, নিজের হাতে তার একটি একাধিক ছবি (ড্রয়িং) এঁকে সেখানে ঘরগুলির কোথায় কী অবস্থান ছিল, তা পরিষ্কার করে দেখিয়েছিলেন। আসলে কুমারের ‘মৃত্যু’ দিনে না রাতে কোন সময় হয়েছিল, কোন ঘরটিতে মৃত্যু হয়েছিল, কখন ‘মৃতদেহ’ সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে বিভিন্ন সাক্ষীর বয়ানের মধ্যে ঘোর অসঙ্গতি ছিল। এর ধোঁয়াশা কাটাতেই বিচারক ‘ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন’ – এর ধাঁচেই বাংলোর প্রতিরূপটি রায়ে সংযোজন করেছিলেন। যেরকমটি গোয়েন্দা কাহিনিকাররা তাঁদের আখ্যানে রহস্যের সমাধানে এই ধরনের উপাদান দেন। আর বলতে নেই, পান্নাবাবুর এই অসাধারণ প্রয়াসের জেরে সত্যবাবু ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ‘রাজা বাবুর’ তথাকথিত অসুস্থতা বা মৃত্যু নিয়ে যে চরম মিথ্যার বেসাতি করেছিল, তা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, পান্নালাল এই পর্বে নানা সাক্ষীর বয়ান তথা দিন তারিখের পর্যায়ক্রম উল্লেখ করে একটি বিষয় সামনে এনেছিলেন। তা হল, যৌনরোগের প্রকোপে ঘা-এর চিকিৎসায় শরীরের নানা অংশে ব্যানডেজ বেঁধে পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে ট্রেনে চাপলেও, মোটের উপর সুস্থই ছিলেন কুমার। জজের কথায়, ‘…পিঙ্ক অফ হেলথ।’ মায়, দার্জিলিং রওনা দেওয়ার আগে ভাওয়ালের জঙ্গলে বাঘ শিকারেও বেরিয়েছিলেন। প্রাণঘাতী কোনও অসুস্থতার তেমন কোনও লক্ষণ যে তাঁর মধ্যে ছিল না, তা এই রায়ের বয়ানে প্রতিষ্ঠিত। আর এখানেই প্রশ্ন তুলেছেন বিচারক যে, এমনকি হল যে দার্জিলিং-এ যাওয়ার দিন কয়েকের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন মেজোকুমার। শেষ পর্যন্ত ‘মারাও’ গেলেন। দার্জিলিং-এর সিভিল সার্জেন ডা জন টি কালভার্ট (লেফটানান্ট কর্ণেল, আই এম এস) সহ চার জন ডাক্তারের(যার মধ্যে আশু ডাক্তারও ছিলেন) চিকিৎসা সত্ত্বেও বাঁচানো গেল না মেজোকুমারকে! প্রশ্ন তুলেছেন পান্নালাল, আদতে কী হয়েছিল কুমারের?

এই ব্যাপারে নানা ডাক্তারের নানা মত! সাহেব ডাক্তার যদি বলেন বলেন বাইলারি কলিক (গলব্লাডার স্টোন), অন্যরা কেউ বলেন জ্বর, কেউ বা আমাশয়, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ এমনকী ম্যালেরিয়াও। যদিও জ্বর ৯৯ ডিগ্রির উপর ওঠেনি। উপসর্গ বমি, পেটে ব্যথা, মলের সঙ্গে রক্ত, না়ডির অধোগতি ইত্যাদি। সামাল দিতে ঘন্টায় ঘন্টায় ডাক্তারদের কথামতো ওষুধ আনতে রাজভৃত্যরা দৌ়ড়চ্ছে দার্জিলিং-এর নামী ফার্মাসি স্মিথ স্টেইনস্ট্রিট অ্যান্ড কোম্পানিতে। এমনকি প্রয়োগ হল আর্সেনিকেরও। বিংশ শতকে তিনের দশকের মাঝামাঝি ঢাকা আদালতে টানা প্রায় ২ বছর ৮ মাস যাবত কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বনাম শ্রীমতী বিভাবতী দেবী ও অন্যান্যদের মামলা চলার সময় বাদী ও বিবাদী পক্ষের তরফে মেজোকুমারের দার্জিলিং-এ অসুস্থ হয়ে পড়া ও তার জেরে চিকিৎসার ধরণধারণ নিয়ে তৎকালীন নামী ডাক্তাররাও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। উল্লেখ করার মতো বিষয়, দুই তরফের সাক্ষী হিসাবে আনা ডাক্তারেরা নানা ক্ষেত্রে মত পার্থক্য সত্ত্বেও আর্সেনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ যে ছিল, তা সরাসরি বা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছিলেন। যেমন, মেজোরাণী-দের তরফে ডাক্তার কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট আদালতে বলেন, ডা কালভার্টের সাক্ষ্যের বয়ান থেকে মনে হচ্ছে তিনি আন্ত্রিক প্রদাহের চিকিৎসা করেছিলেন। ‘… আর্সেনিক বিষক্রিয়ার যে লক্ষণ তা তীব্র আন্ত্রিক প্রদাহের লক্ষণের মতোই।…’

সোজাসাপ্টা বললে, বিচারপতি বসু শুধু যে গৃহত্যাগী নাগা সন্ন্যাসী ‘সুন্দর দাস’ই আসলে আদি অকৃত্রিম মেজোকুমার, তা তাঁর রায়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নয়, তিনি রমেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর ঘটনার আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণও করেন। যদিও এটা কোনও পুলিশি মামলা ছিল না, জমিদারির দখলদারি নিয়ে দাবিদার দুই পক্ষের মামলা। মেজোকুমারের মৃতদেহের কোনও পোস্টমর্টেমও হয়নি। কিন্তু, পান্নালালের হাতে ছিল কিছু অত্যন্ত মূল্যবান নথি। তা হল, একাধিক চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন, ওসুধের বিল ইত্যাদি। আদালতে চিকিৎসকদের মতামত শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুমারের অসুস্থতার নানা লক্ষণের ব্যাখ্যায় ডাক্তারি ও বায়োকেমিস্ট্রির নানা বইও আদ্যোপান্ত ঘেঁটে দেখেন বিচারক। রায়ের মধ্যে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত না করেও সরাসরি সন্দেহের আঙুল তিনি তুলেছিলেন ‘শালাবাবু’, মেজোরাণী ও আশু ডাক্তারের বিরুদ্ধে। এমনকি, ডাক্তার কালভার্টের চিকিৎসার নানা দিক নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন বিচারপতি বসু। যা চিকিৎসা শাস্ত্রের এথিকসের পরিপন্থী কিনা প্রায় একশো বছর পরেও সেই প্রশ্নটিকেই মাথা চাড়া দিয়ে তোলে। সে অর্থে দার্জিলিং-এ কুমারের অসুস্থতার পর্বে দার্জিলিং এ উপস্থিত তাঁর সঙ্গীদের কাউকেই ছেড়ে কথা বলা হয়নি এই রায়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই রায়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে কুমারের তথাকথিত মৃত্যু ঘিরে নানা ধোঁয়াশা বা আলংকারিক অর্থে রহস্যের কুজ্ঝটিকার উদ্ঘাটন। যেমন, যে কোনও হত্যা বা হত্যার চেষ্টার ঘটনার তদন্তের প্রথম ও আবশ্যিক যে শর্তের নির্ধারণ তদন্তকারীর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, তা হল কী কারণে হত্যা বা হত্যার চেষ্টা। অর্থাৎ মোটিভ কী?

সেই মোটিভেরও দিকনির্দেশ করেছেন বিচারপতি পান্নালাল বসু। তাঁর ব্যাখ্যায়, মেজোকুমারের ‘বিধবা’ স্ত্রী হিসেবে বিভাবতী জমিদারির আয় থেকে বছরে এক লাখ পেতেন। আজকের হিসাবে তিনের দশকে সেই এক লাখ টাকার মূল্য কয়েক কোটি টাকার সমতূল। বিচারপতি দেখিয়েছিলেন, অতুল সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হলেও মেজ রাণীর নিজের নামে একটিও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। রাণী নামেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাঁর এই বিপুল প্রাপ্যের পাইপয়সা যেত সত্যবাবুর কাছে। বকলমে রাণীর অছি ছিলেন তিনি। সত্যবাবু আইন পাশ করলেও জীবনে কোনওদিন কোর্টে গিয়ে মামলা লড়ে আয় করেননি। অথচ, চড়তেন দামী বিলিতে গাড়িতে, বাড়ি কিনেছিলেন অভিজাত ল্যান্সডাউন রোডে। সবই বোনের পয়সায়! আর সবই তাঁর নিজের নামেই। এক অর্থে, ‘আইডিল রিচ’ হিসেবে আলস্য বিলাসে জীবন কাটিয়েছিলেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে পান্নালাল বলেছিলেন, ‘ভাইয়ের হাতের পুতুল ছিলেন বিভাবতী।’ এক কথায়, মেজোকুমারকে ঘিরে যে ট্রাজিক ঘটনাপ্রবাহ, বিপুল অর্থের ভোগদখলের লিপ্সাই যে সেই অনর্থের মূলে তা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। কারণ, রমেন্দ্রনারায়ণ সে অর্থে বহাল তবিয়তে থাকলে, তাঁর ‘শালাবাবু’র পক্ষে এই বিপুল ঐশ্বর্য ছিল আকাশকুসুম কল্পনা। মেজোকুমারই ছিলেন পথের কাঁটা। পথের কাঁটা সরাতে পারলেই যে রাজার ধন মিলবে তা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন অতি ধূর্ত ‘শালাবাবু’। আর অতি ধনী ভূস্বামী পরিবারের সন্তান মেজোকুমারের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন। বড় ও ছোট কুমারেরও ছিল একই সমস্যা। জমিদারি দেখার দিকেও কোনো নজর ছিল না তাঁদের। ফলে আপাত দৃষ্টিতে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অচলায়তনে চরম রক্ষণশীলতার আগলে আবদ্ধ এই পরিবারে যে ক্ষয় দেখা দিয়েছে, তা নজর এড়ায়নি সত্যবাবুর।

এই প্রসঙ্গে মেজোরানি বিভাবতীর ভূমিকা কী ছিল, তাঁর রায়ে তারও ময়নাতদন্ত করেছিলেন পান্নালালবাবু। এমন একটি বিষয় তিনি তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছিলেন, যা নজর কাড়ে। তা হল, বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রায়ে পান্নালালবাবু জানিয়েছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর দার্জিলিং থেকে জয়দেবপুরে ফিরে যে অকাল বিধবা বিভাবতী দৃশ্যত গভীরভাবে শোকগ্রস্ত ছিলেন, তা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে বিষয়টি বাড়ির অন্য সদস্যদের চোখে পড়েছিল, তা হল দার্জিলিং এর কোনও প্রসঙ্গ উঠলে বা সেখানে ঠিক কী হয়েছিল, তা কেউ জানতে চাইলে তিনি এতটাই শোকে ‘কাতর’ হয়ে পড়তেন, যে তিনি কথাই বলতে পারতেন না! এটা কি বিভাবতীর তরফে আদতে অত্যন্ত জটিল ও সংবেদনশীল একটি বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল ছিল, সেই প্রসঙ্গ এর ইঙ্গিত কিন্তু তাঁর রায়ে দিয়েছিলেন বিচারক।

সেই সঙ্গে ভাওয়াল রাজপরিবারে বিভাবতীর যে অবস্থান, তার এক অসাধারণ বিশ্লেষণ রয়েছে এই রায়ে। তা হল, নিঃসন্তান এই মহিলা অন্তত স্বামীগৃহে সুখী ছিলেন না। স্বামীর জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত বেহিসাবি। টাকা উড়িয়ে বাইজি ও যৌন কর্মীদের সংসর্গলাভেই বেশি আসক্ত ছিলেন তিনি। স্বামীর সঙ্গে নিশিযাপনের তেমন একটা সুযোগও মিলত না বিভাবতীর। ঘটনার পরম্পরা ও কার্যকারণ বিশ্লেষনে এই সব খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছিলেন পান্নালালবাবু।

সব মিলিয়ে, দাম্পত্য জীবনে নারী হিসাবে পূর্ণতা প্রাপ্তির কোনও স্বাদ মেলেনি বিভাবতীর। স্বামীর সিফিলিস ধরা পড়ার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে বিভাবতীরও রক্তপরীক্ষা করানো হয়েছিল। তবে তাঁর অবশ্য কোনও সংক্রমণ ধরা পড়েনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন বিভাবতীর অ্যানিমিয়ার সমস্যা রয়েছে। সব মিলিয়ে, স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির প্রতি খুব একটা সহানুভূতি যে বিভাবতীর থাকার কথা নয়, তা এই রায়ে জানিয়েছিলেন পান্নাবাবু। এবং এই নেতিবাচক মনোভাবও যে বিভাবতীকে সত্যবাবুর প্রভাবে চালিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে, সেই ইঙ্গিতও রায়ে রয়েছে।

যদিও সর্বাংশে আইনি পরিমিতি বজায় রেখেই এগিয়েছিলেন পান্নালালবাবু। তিনি কোনওভাবেই তাঁর রায়ে আইনি কোনো লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করেননি। তাঁর রায়ের ছত্রে ছত্রে যে নানা অকাট্য প্রমাণ বা সাবুদ তিনি পেশ করেছিলেন, তাতে আইনী বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোনওমানুষই মনে করতে পারেন, জনা কয়েক ‘চক্রান্তকারী’ দার্জিলিঙে মেজোকুমারকে খুনের চেষ্টা চালিয়েছিল। যদিও, বলাই যায় দৈবের বশে তা সফল হয়নি। কারণ, মৃতদেহটি দাহ করার সুযোগ মেলেনি। তা করতে পারলেই সব কিছু চুকেবুকে যেত। মৃত্যু নিয়ে কোনো সংশয় থাকত না। কিন্তু উল্টোটাই হয়েছিল। দাহ করার আগেই দেহ লোপাট হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে ঝড়বৃষ্টিতে জনমানবহীন শ্মশানে চালার ওপর পড়ে থাকা এক মানুষের আর্ত চিৎকার শুনে কয়েকজন সন্ন্যাসী তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এরপরের পর্ব তো ইতিহাস।

পান্নালালবাবু তাঁর রায়ে বারবার বলেছেন, ঘটনার পর যেসব মানুষ বাংলোতে শোকপ্রকাশের জন্য বা শ্মশানযাত্রী হতে এসেছিলেন, তাঁরা মৃতদেহটি আদতে কোন ঘরটিতে কীভাবে রাখা ছিল, তা নিয়ে নানা জন নানা কথা বলেছেন! এমনকী কোন পথে দার্জিলিং এর শ্মশানে যাওয়া হয়েছিল, তা নিয়েও প্রবল ধোঁয়াশা রয়েছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, হত্যার চেষ্টার বা অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডারের শিকার যে হয়েছিলেন মেজোকুমার, তা কি ধ্রব সত্য হিসাবে ধরে নেওয়া যায়?

এর উত্তর, বিচারক পান্নালাল বসুর রায় অনুযায়ী সেই সত্যই কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইনি পরিভাষায়, নিম্ন আদালত হচ্ছে বিচারবিভাগীয় স্তরে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কোর্ট। আজ থেকে প্রায় ৮৭ বছর আগে ১৯৩৬ সালের ২৪ অগস্ট ঢাকা কোর্টে তিনি যে রায় দিয়েছিলেন, তা মেজোরাণী চ্যালেঞ্জ করেন কলকাতা হাইকোর্টে। নিম্ম আদালতের মামলার মতোই উচ্চ আদালতেও তাঁর দাবি ছিল, সন্ন্যাসী আর যাই হোক, তাঁর স্বামী মেজোকুমার নয়। মিথ্যা দাবিদার এই ব্যক্তি। কলকাতা হাইকোর্টও কিন্তু পান্নালালের রায়ই মেনে নিয়েছিলেন। সত্যবাবু (ততদিনে ইংরাজ সরকারের আনূকুল্যে রায়বাহাদুর) তাতেও দমে যাননি। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় ঔপনিবেশিক ভারতের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে। ততদিনে শুরু হয়ে গিয়েছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। গোটা ইউরোপ জুড়ে বারুদের গন্ধ। সেই পরিস্থিতিতেই কলকাতায় খবর এসে পৌঁছয় যে সর্বোচ্চ আদালতও সন্ন্যাসীকেই মেজোকুমার হিসাবে স্বীকার করেছেন। এক কথায়, নিম্ন আদালতে দেওয়া পান্নালালের রায় হাইকোর্ট বা প্রিভি কাউন্সিল কেউই নাকচ করেনি। ফলে, তাঁর রায়কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে প্রামাণ্য বলে মানতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ছিল, ‘কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।’ আর ঢাকা আদালতের রায়ে প্রমাণিত হল, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ আদৌ মারা যাননি। এক ঘোর চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি জীবিত ও মৃতের গৌধূলিবেলায় এক অপরিচয়ের গাঢ অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজার দুলাল পথে পথে ঘুরে একদিন ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর হারানো ঠিকানা।

আর সেই মেজোকুমারকে তাঁর হারিয়ে যাওয়া জীবনের ঠিকানা খুঁজে দিতে যে মানুষটির অবদান সবচেয়ে বড়, সেই বিচারক পান্নালাল বসুর কলকাতার পুরনো সাকিন আজ কংক্রিটের জঙ্গলের আগ্রাসনের শিকার। সত্যের আলো জ্বেলে দেওয়া মানুষটিও কালের নিয়মে ঢাকা পড়ে গিয়েছেন বিস্মৃতির অন্ধকারে। তবে, সত্য শুধু সুপ্ত থাকে হয়, লুপ্ত হয় না।

মামলা সম্পর্কিত তথ্যসূত্র: দ্য ভাওয়াল কেস: কমপ্লাইড অ্যান্ড এডিটেড বাই জে এম মিত্র, আর সি চক্রবর্তী (প্রকাশ: ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬, কলকাতা।)